Archive pour la catégorie ‘Photographie’

La Jeunesse polonaise

Mardi 15 février 2005

Dans les années 1960, l’école polonaise de l’affiche était l’une des plus connue au monde. Cette renommée fut des plus importante grâce aux graphistes Roman Cieslewicz, Waldemar Swierzy et Henryk Tomaszewski. Le style était novateur et changea la perception mondiale de l’affiche et du graphisme. Il inspira de nombreux graphistes français des années 80. Ces derniers firent leurs études en Pologne lorsque Henryk Tomaszewski était encore professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Ils influencèrent ensuite le monde graphique français. Certains se groupèrent en une association du nom de Grapus, dont l’œuvre est encore très imitée.

Je suis allée en Pologne dans le cadre d’un échange Erasmus, pour étudier le graphisme à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Je ne connaissais pas ce pays et n’avais aucune idée de ce qui pouvait m’y attendre sinon des hivers rigoureux.

Je reçus un accueil très chaleureux. Je fus tout de suite intégrée dans la famille d’Elzbieta, la jeune fille avec qui je fis l’échange Erasmus. Une amitié naquit entre nous et, plus généralement, je fus entourée de bienveillance ; dès que j’eus besoin de quelque chose, ou bien rencontrai le moindre problème, il y eut toujours quelqu’un pour m’aider.

Une chaleur humaine caractérise la Pologne alors que tout laisse croire le contraire. Se retrouver en pays étranger, dans une culture inconnue est déstabilisant. La langue est si différente et incompréhensible au premier abord.

L’hiver ajoute de la tristesse au paysage, particulièrement à Varsovie qui est composée de bâtiments gris, austères, froids et rigides. De grandes avenues tristes, de grands boulevards vides la divisent. Cela est un des caractères de l’architecture communiste, et Varsovie toute entière a été reconstruite avec cette architecture.

Pourquoi m’intéresser à la jeunesse polonaise alors que c’est toute la Pologne qui m’a accueillie?

Bien qu’elle soit née sous le communisme, cette jeunesse semble être bien adaptée au capitalisme. Avec rien, elle parvient à faire beaucoup de choses. Elle se contente de peu, car elle a connu le rationnement et les magasins vides sous le régime communiste. Elle regorge de rêves et d’envies. Elle n’a pas l’habitude d’être assistée, elle se donne les moyens de progresser, d’avancer, de réaliser ses projets.

Le logement et la nourriture sont onéreux. Certains étudiants doivent faire des prêts ou trouver un emploi, et suivre les cours du soir ou du week-end. La Pologne a un taux d’étudiants plus élevé que celui de la France. Cette jeunesse pense pouvoir progresser et atteindre le niveau social qu’elle espère, trouver un emploi par les études dans ce pays où le chômage est important (les chômeurs représentent 17 à 20% de la population).

C’est une jeunesse qui n’a aucun problème pour voyager, pour s’expatrier ou encore pour étudier à l’étranger. Elle parle de nombreuses langues.

Il m’a fallu m’intégrer, me laisser apprivoiser. Tout comme Varsovie, la population polonaise reste froide au premier abord, distante, méfiante face à l’étranger, mais dès mes premiers jours sur le territoire, plusieurs personnes m’ont adoptée. Je vivais avec eux, je sortais en leur compagnie, ils me faisaient découvrir une Varsovie mondaine. Je faisais partie intégrante de leur famille.

J’ai essayé d’apprendre leur langue pour communiquer plus directement avec eux, de connaître leur histoire. Je me suis intéressée à leurs personnages célèbres : Henryk Tomaszewski, Roman Cieslewicz, Jan Lenica, Andrzej Wajda, Roman Polanski, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieszlowski. Montrer mon intérêt pour leur culture a contribué a rompre la frontière qui nous séparait.

Après mon premier séjour dans un cadre Erasmus, j’ai eu le projet de retrouver et photographier cette jeunesse.

La photographie me paraissait être le médium le plus approprié. Elle a pour but de retranscrire des faits et des moments advenus. Le négatif en est la preuve inéluctable. Elle permet de suivre des instants et de les diffuser. Elle matérialise une pensée, un échange ou bien un sentiment.

Raymond Depardon nous dit que le photographe ne peut faire abstraction de son rôle et de son histoire lors du moment photographique. Il fait en sorte de montrer des états d’âmes, qui ne sont pas seulement les siens mais également ceux de ses prédécesseurs. Il met en outre l’accent sur le courage qu’impose la photographie.

« Je dirais à un jeune photographe, écrit-il, qu’il faut tout photographier, avoir la conscience et le courage de photographier sa vie. C’est violent parce qu’on lui reprochera de parler de lui, mais je crois que quand on parle de soi on parle des autres aussi »

Raymond Depardon, Voyages.

J’ai choisi de travailler l’instantané. Il y a deux temps en photographie, la pose et l’instantané. La pose, comme nous le montre très bien les Becher, annihile toute référence au photographe. Ils font abstraction de leurs sentiments, de leur biographie. Ils ne font cas que de l’élément photographié, en utilisant une profondeur de champ pour obtenir un cliché très détaillé. Elles sont intéressantes dans la révélation de l’objet qu’elles considèrent, mais sans trait immédiatement humain.

Le trait directement humain est précisément ce que je recherche en photographie. C’est pourquoi j’utilise l’instantané photographique. Il est une mémoire contre la mort, la mémoire d’un moment vécu et qui n’exista qu’une seule fois. Il fige un mouvement en pleine action. On ne sait ni ce qui se passait auparavant ni ce qui suivra. L’instantané amène le spectateur à se mettre à la place du référent ou bien à la place de la personne photographiée. Il existe un partage au travers de cet échange.

Il faut définir ce reportage photographique comme un témoignage sur l’intimité. Ce qu’a fait Nan Goldin au travers de ses photographies. Elle parle de sa propre vie et de ceux qui l’entourent. Elle photographie sa famille, ses amis, ses moments affectifs. Nan Goldin évoque la transsexualité, l’homosexualité, la drogue et la violence conjugale. Ce sont des sujets de la vie quotidienne, on y voit ses amis lors de leur découvertes sexuelles, de leurs moments affectifs, des relations de toute leur vie. La rencontre, le mariage et la mort de sa meilleure amie en est un exemple éloquent ; sans aucun voyeurisme ni aucune pornographie. Car les moments saisis sont entièrement donnés par le sujet photographié. Il oublie la présence de Nan Goldin et s’offre à l’appareil dans sa présence spontané à l’instant. Le regard photographique semble alors très naturel et il ne porte aucun jugement.

C’est en découvrant les photographies de Nan Goldin que j’ai pris conscience que nous pouvions photographier nos amis, notre famille, notre vie quotidienne. Ces moments et ces échanges que nous voulons garder en mémoire. La photographie semble en l’occurrence avoir pour mission de conserver des éclats d’intensité vitale.

Je suis à la recherche de cette intensité. J’ai voulu aller au cœur de la jeunesse polonaise. Étant donné que je participais à ses activités, j’étais invisible tandis que je prenais des photos. Ainsi mes sujets ne prenaient-ils pas de pose comme ceux qui se savent regardés par l’objectif. Ainsi que l’indique Roland Barthes dans La Chambre claire, toute personne qui se voit être photographiée, pose systématiquement. Elle ne peut pas ne pas se mettre en scène.

Je crois avoir réalisé des photographies de personnes sans fard et sans artifice. L’échange paraît assez juste.

Mes sujets sont libres, notamment parce qu’ils sont observés dans des lieux familiers : leur logement, leur école et les bars Mleczny. J’ai voulu m’adapter à leur univers. Tout mon travail fut réalisé dans des intérieurs, à cause du climat rude de la Pologne et de l’urbanisme peu accueillant. L’échange entre amis est plus facile lors de soirées, lorsque l’alcool désinhibe. « Mes » personnages y étaient plus ouverts et plus francs. Je suis allée à la recherche de lieux où l’échange se fait naturellement.

le tabou de la mort en Occident

Lundi 15 novembre 2004

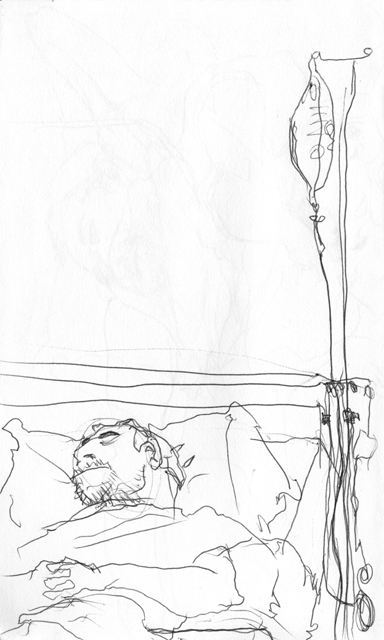

A travers ce sujet, j’ai voulu comprendre pourquoi j’ai toujours eu si peur de la mort. Mort que je n’acceptai nullement et qui me perturbait jusque dans mes rêves. J’ai dû pour cela parler de mon histoire, parler de moi afin de donner corps aux idées qui flottaient et hantaient mon imagination.

A travers ce « voyage » dans mon histoire, je parle de la société dont je fais partie, cette société qui m’a éduquée, conditionnée…

J’ai envie de dénoncer cette société qui éprouve malaise, peur et angoisse face à la mort et qui, pour s’en défendre, en a fait un tabou.

Je sais que ce sujet a son aspect gênant, ennuyeux et perturbant mais je cherche avant tout une sorte de vérité afin de pousser les limites des tabous sociaux. C’est un travail de mémoire que je tente, une visite du passé, de la vie en morceaux, avec le temps pour témoin, comme soutien, comme confirmation. Et pour que ceci prenne sa pleine mesure, j’ai choisi de le traiter principalement avec la photographie car, comme me l’a fait si bien comprendre Raymond Depardon « chaque seconde est chaque seconde ».

Faire une photo n’est pas un moment plus privilégié ou plus décisif qu’un autre. Peut-être y a t-il un rapport avec la mémoire, le temps… ou une lutte contre la mort. Est-ce parce que j’ai peur de vieillir ou est-ce qu’au contraire, je suis attirée par la vieillesse, la mienne? Est-ce une certaine jouissance, un vertige?…

Presque tout le monde a peur de la mort, du temps qui passe, tout le monde dans la culture occidentale, urbaine, de la fin du XXe siècle… Enregistrer des moments, c’est peut-être la meilleure façon de ne pas avoir peur.

La photographie est liée à la mémoire, elle a un rapport très fort avec le temps.

Ainsi je soustrais cette terreur de ses sources légitimes pour la mener jusqu’à mes propres résultats plastiques aussi légitimes. J’essaie de découper le discours de la société pour dévoiler la vérité que ce discours recèle, travesti, dissimule…